嚥下領域の臨床応用

稲本 陽子(藤田保健衛生大学医療科学部リハビリテーション学科)

<Clinical of Aquilion ONE/ViSION Edition>

2013-10-25

当院では,2008年5月より320列ADCTを用いた嚥下CTプロジェクトを開始した。Aquilion ONE,およびAquilion ONE/ViSION Editionによりとらえられた嚥下動態のインパクトは大きく,国内外の学会で多くの賞を受賞するに至っている。

本講演では,「発見性」「確認性」「記録・伝達性」という3つの特徴を持つ嚥下CTについて解説する。

嚥下CTの有用性と手法

嚥下の評価法としては,嚥下造影検査と嚥下内視鏡検査がゴールドスタンダードだが,透視画像である嚥下造影検査は正確な計測には限界があり,嚥下内視鏡検査はホワイトアウトにより嚥下の瞬間をとらえることができない。これら従来の検査法では不可能だった,嚥下運動を三次元的にとらえて診断・評価することが,320列ADCTの登場により可能となった。

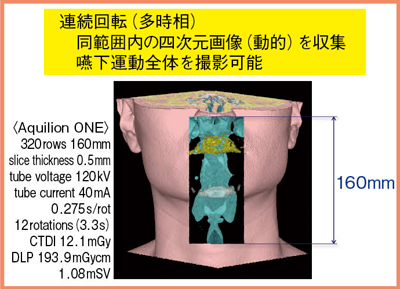

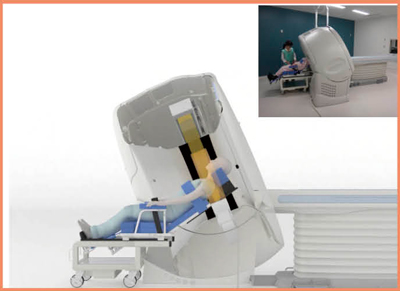

320列ADCTが1回転で撮影可能な160mmという範囲は,嚥下領域では頭蓋底から上部食道までを網羅するため,1時相(1回転)で三次元画像(静的)を収集できる。また,ボリュームスキャンでは同範囲内の四次元画像(動的)を収集でき,嚥下運動全体を撮影可能である(図1)。撮影条件は図1のように設定している。撮影時間は,3.3秒/12回転を目安としているが,患者の嚥下時間に応じて調整している。また,実際の摂食姿勢に近づけて撮影するためにOffset Sliding CT chairを作成し,CTの寝台の反対側に設置して,リクライニング座位で撮影している(図2)。

図1 嚥下領域のボリュームスキャン

図2 Offset Sliding CT chairによる撮影

嚥下CTの活用法

三次元的に嚥下動態をとらえるメリットは,諸器官の動態を任意方向から同時に観察可能で,動態の正確な定量化ができることである。これにより,これまで以上に嚥下のメカニズムを明らかにすることができ,臨床においては症状の原因をより詳細に把握できる。

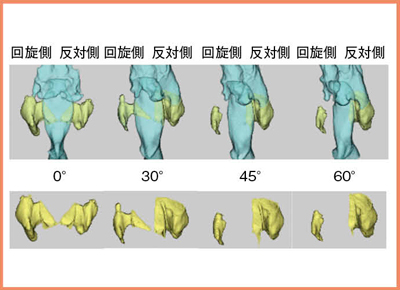

1時相の静的画像は,咽頭腔や喉頭の形態,姿勢調整による形態変化の把握に活用できる。姿勢調整のひとつである頭部回旋は,頭部を左右いずれかに回旋して回旋側の咽頭腔を狭くすることで,反対側に食塊を通過させて誤嚥や食塊残留を防ぐ手法である。回旋角度を変化させて1時相で撮影し,梨状窩の形態変化を見ると,回旋側は小さく,反対側は大きくなることが確認できる(図3)。ただし,頭部屈曲や側屈の影響も考慮する必要がある。

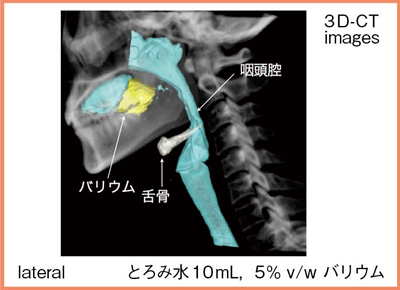

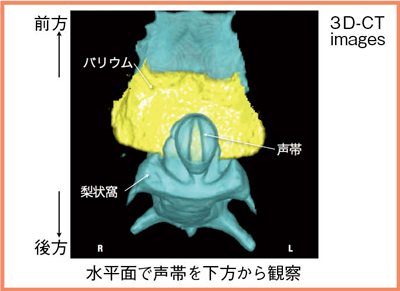

ボリュームスキャンでは,嚥下動態をとらえることができる。側方からの観察では,舌骨の前上方挙上とともに,食塊が口腔から咽頭へ移送され,食道へと運ばれる様子がわかる(図4)。また,前方・後方から観察することで,諸器官の運動や食塊通過の左右差を把握できる。さらに,下方から描出することで,従来の検査方法では観察不可能だった嚥下中の声帯の動態をとらえることができ,嚥下時の気道防御の機序の解明に一歩前進した(図5)。

図3 頭部回旋による梨状窩の形態変化

図4 ボリュームスキャンによる嚥下動態

図5 嚥下中の声帯の動態を観察可能

嚥下CTの臨床応用:定量評価

320列ADCTを用いた嚥下CTは,嚥下領域を三次元的にとらえられるため,定量評価が可能となる。嚥下の臨床における定量評価は,諸器官の運動時間計測と距離・体積計測に用いられる。

1.運動時間計測

●物性による運動時間の変化

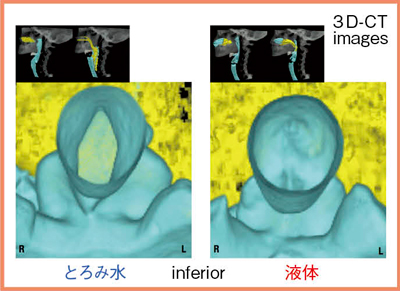

液体ととろみ水の嚥下動態を比較した。側方からの観察では,とろみ水が咽頭にゆっくりと入るのに対し,液体は咽頭に速く流入する様子がとらえられた。さらに,下方から声帯の動態を観察すると,とろみ水は口腔内にある時点では声帯がまだ大きく開かれているのに対し,液体はほぼ閉鎖していた。完全に閉鎖するまでに要する時間も,とろみ水より液体の方が短かった。さらに,声帯が完全に閉鎖した時点では,とろみ水の先端はすでに食道に達しているのに対し,液体は咽頭内にとどまっていることが観察された(図6)。

諸器官の運動の開始時間と終了時間を模式図にプロットすると,液体ととろみ水で差異があるのは声帯の動態だけであった。つまり,咽頭に速く流入する液体に対して声帯が防御的に動きを調整し,早期に閉鎖し,長く閉鎖することがわかった。

図6 物性による声帯の動態変化

●年齢による運動時間の変化

年齢による運動時間の変化の比較では,若年から中年,高年になるにつれて嚥下時間が長くなることがわかる。諸器官の運動の開始時間は各群ともあまり変わらないが,終了時間は高年になるほど全体的に遅延していた。これは,加齢による諸器官の運動弱化に対し,代償的に嚥下時間を延長していることを示唆している。

●嚥下手技による運動時間の変化

嚥下手技とは,これまでとは異なる嚥下方法を学習し,新たな方法で嚥下することで,安全な嚥下を促進する手技である。通常嚥下と各手技の諸器官の運動時間を計測すると,手技により時間的に大きな違いがあることがわかった。嚥下手技は臨床で頻用されているものの,その効果は十分に解明されていなかったが,CTによる嚥下動態の観察により,Mendelsohn maneuverやSuper supraglottic swallow(SSGS)などの手技にどのような効果があるかを明瞭に示すことが可能となった。

2.距離・体積計測

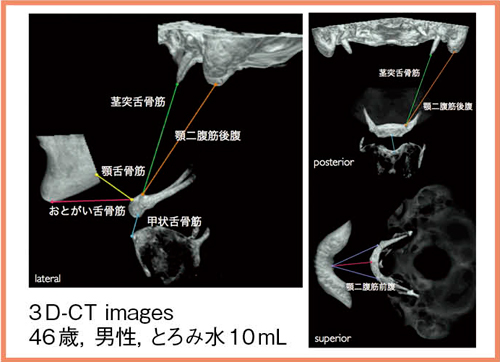

●筋の起始-停止長変化

CTは筋肉の描出には限界があるが,筋の起始・停止である骨は明瞭に描出可能なため,起始-停止長を計測することによって,筋の収縮パターンを示すことができる(図7)。嚥下に関係する筋群の収縮の開始順をプロットすることで,どの筋がどのタイミングで収縮するかを明らかにすることができる。従来の筋電図による検査ではわからなかった,深部や後方にある筋の運動を把握できる点でも有用である。

図7 筋の起始-停止長変化

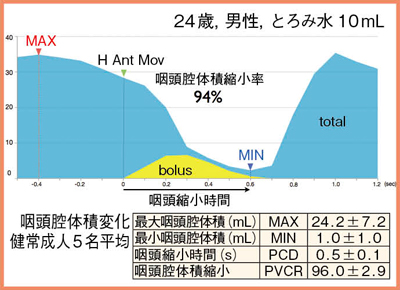

●咽頭腔体積変化

嚥下CTでは,咽喉頭腔や食塊の体積の定量化も可能で,咽頭腔の体積を時間軸に沿って計測することで,咽頭がどのように縮小するかを示すことができる。健常成人のとろみ水嚥下による,咽喉頭腔と食塊の体積変化の計測結果をまとめたグラフでは,咽頭腔体積が徐々に縮小し,食塊も徐々に減少して食道を通過していく様子がわかる(図8)。健常成人の咽頭腔体積縮小率は,本症例では94%,他の5名の平均でも97%と高い値が示された。

図8 咽喉頭腔と食塊の体積変化(健常例)

●症例提示:右延髄外側症候群

49歳,男性,右延髄外側症候群の症例を紹介する。嚥下造影検査では,頭部正中位において2回の嚥下でも食塊残留が認められ,頭部右回旋の嚥下で残留の軽減が認められた。

嚥下CTでも,正中位では嚥下造影と同様に多量の咽頭残留が認められ,頭部右回旋によって残留が軽減することが観察された。残留食塊の体積を計測したところ,頭部右回旋により,4.3mLから1.3mLへと減少している。また,咽頭腔の体積変化を見ると,咽頭腔体積収縮率は正中位の79%から,頭部右回旋では95%へと改善している。

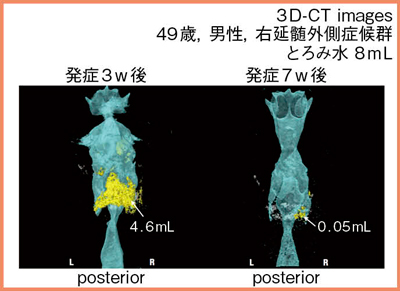

本症例は,健常例と比べて咽頭収縮が大きく低下していることから,咽頭収縮を改善させるための舌の機能訓練と,頭部右回旋位での食物を用いた嚥下直接訓練を実施し,発症後7週で再評価を行った。訓練開始時の発症3週目に対し,7週後には明らかに残留が軽減した(図9)。残留食塊の体積は0.05mLまで減少し,咽頭腔体積収縮率も99%まで改善した。このように,体積計測は臨床においても有効に活用できる。

図9 リハビリテーション中の経時的変化

まとめ

320列ADCTの登場は,嚥下研究にとって大きな飛躍となった。嚥下CTは,現在は当院でしか行われていないため,今後多施設で実施されることで,学際的データの収集が望まれる。また,線量や時間分解能など,解決すべき課題についても検討していきたい。